【明太子の豆知識】第10話 助惣鱈の語源

一般的には「スケソウダラ」(介宗鱈)(助惣鱈)と呼ばれます。

学術的には正式和名は「スケトウダラ」(介党鱈)と表記します。

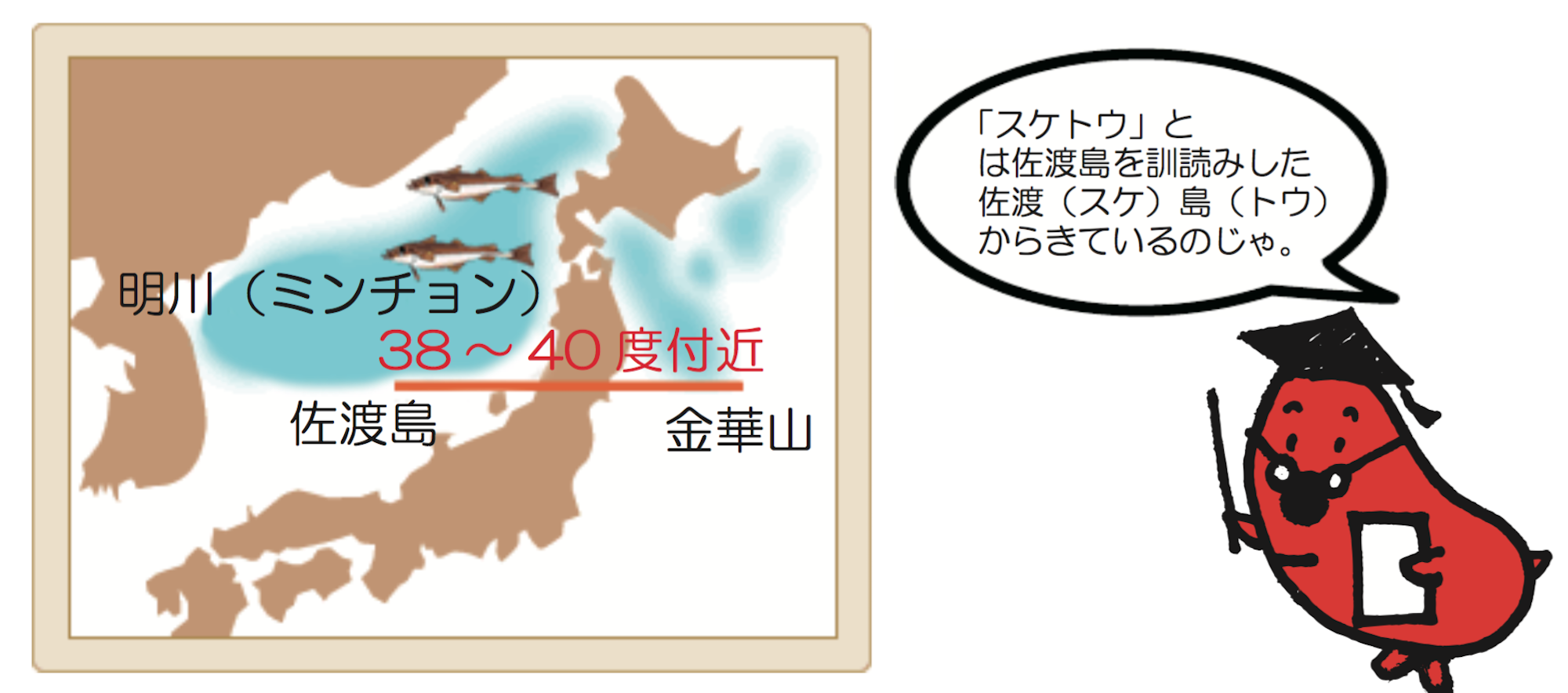

「スケトウ」と呼ばれるのは、佐渡島の佐渡を訓読みすると佐渡(スケ)島(トウ)になります。

これは佐渡島で多く獲れたことからきた語源と言われています。

昭和30年代・40年代までは朝鮮半島の日本海側、日本でも佐渡島あるいは

大平洋側の金華山沖合いくらいまでは「助惣鱈」が漁獲されていました。

第5話「明太子の語源」で出た、朝鮮半島の明川(ミョンチョン)もこの緯度のすぐ上に位置します。

今では、この地域は獲れなくなりました。これも地球温暖化の影響のひとつでしょうか?

ちなみに、(鱈)

漢字でも雪の多い時期に多く獲れるところから「鱈」と書かれます。体の表面が白い雪のようにまだら模様であるところから名づけられたとも言われています。

(たらふく)

同じタラ科の真鱈は大食漢で深海に生息する事から餌を食い溜する為、お腹が膨れるまで食べる事を「たらふく(鱈腹)」食べると言います。

「スケトウ」とは佐渡島を訓読みした

佐渡(スケ)島(トウ)からきているのじゃ

へぇ〜!「たらふく食べるの」語源は真鱈が

お腹が膨れるまで食べれるからなんだね